「雑用付与魔術師が自分の最強に気付くまで」という漫画を読みました。内容としては、雑用ばかりやっていた「付与術師」の主人公がパーティーを追放されたのち、新しく加入したトップクラスのギルドの中で、その能力の真価を発揮していく物語です。主人公が自身の能力を自覚するとともに、主人公を追放したパーティーが相対的にどんどん落ちぶれていく様子も同時に描いていて、所謂なろう系の「ざまあ」要素を含んだ物語です。

「付与魔術師」という少し聞きなれない職業ではありますが、バフデバフを得意とする主人公が実は最強と言うのはそれなりに多く、主人公を追放したパーティーが実はその恩恵を最大限受けていたという設定にもそこまで目新しさはありません。

それでも、どこか刺さるというか、とても気になる、目が離せなくなる魅力があります。

今回はそんな漫画「雑用付与魔術師が自分の最強に気付くまで 」について、前半はざっくりとしたあらすじを、後半ではなぜこんないかにもテンプレの物語が印象に残ってしょうがないのかをお話ししていきます。

「雑用付与魔術師が自分の最強に気付くまで 」とはどんな話?

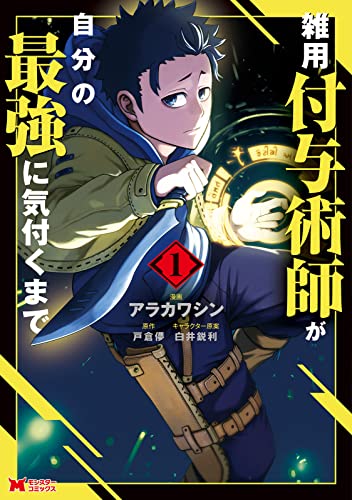

雑用付与術師が自分の最強に気付くまで(コミック) : 1 (モンスターコミックス)

『雑用付与魔術師が自分の最強に気付くまで』は、戸倉儚氏が原作、白井鋭利氏がキャラクター原案、アラカワシン氏が漫画を担当する異世界ファンタジー作品です。この物語は、自身を「雑用付与術師」として蔑み、パーティーを追放された主人公ヴィム=シュトラウスが、その能力の真価に気づき、無自覚のまま最強の魔術師へと成長していく様を描きます。

追放される主人公ヴィム=シュトラウス

物語の主人公ヴィム=シュトラウスは、「雑用付与術」という、地味で戦闘には役に立たないと周囲から見なされる能力を持つ付与魔術師です。彼は「竜の翼」という名のパーティーに所属し、主に雑用係としてパーティーを支えてきました。彼の仕事は、メンバーの武器の手入れや、偵察、食事の準備など、文字通り「雑用」です。しかし、その裏では、ヴィムは付与術によってメンバーの身体能力や装備を強化したり、罠を解除したり、ダンジョンの構造を解析したりと、パーティーの命運を支える重要な役割を担っていました。

ダンジョンの97階層で、パーティーは階層主との戦闘に追い込まれます。リーダーであるクロノスは、強敵を前にして焦り、パーティーは崩壊寸前。そんな絶体絶命の窮地で、ヴィムは自己に能力を付与し、信じられないほどの力と速度で階層主を単独で撃破します。

しかし、クロノスはヴィムが自分を差し置いて手柄を立てたことにプライドを傷つけられ、激昂。自分の立場を守るため、ヴィムを「パーティーのお荷物」として追放します。ヴィムは長年尽くしてきたパーティーから理不尽な形で追放され、孤独に陥ります。

新たなパーティー「夜蜻蛉」 での活躍

途方に暮れるヴィムのもとに、ある女性が現れます。それは、彼が幼い頃から一途に想いを寄せ、影から見守り続けてきた幼馴染のハイデマリーでした。彼女は最大手ギルド「夜蜻蛉」に所属する凄腕の冒険者であり、実はヴィムの能力の真価を早くから見抜いていました。

ハイデマリーはヴィムを「夜蜻蛉」へと招き入れます。新しいパーティーのメンバーは、ヴィムの能力を正しく評価し、彼を尊重します。特に、戦闘で卓越した能力を持つメンバーたちは、ヴィムの付与術によって自身の力が飛躍的に向上することを実感し、ヴィムを「最高の付与術師」として称賛します。

そしてさらにヴィムは新たな仲間たちと共にダンジョン攻略を進めていく中で、自身の能力が「雑用」という枠に収まらない、究極の万能術であることを次第に自覚していきます。

ヴィムは自らの脳に直接バフをかけ、ありえない速度で思考を組み立て、身体を動かす「傀儡師の術」 を使用することができます。これにより、まるで人形を操るかのように人間離れした精密さを持ち、かつ狂気的スピードをで戦闘を行うことができます。これによりヴィムは、どんな強者でも不可能と言われていた、フロアのボスの単独撃破を成し遂げるのです。

ざまあな展開

一方、ヴィムを追放した「竜の翼」は、彼の抜けた穴の大きさに直面します。ヴィムが抜けたことで、これまで順調だったダンジョン攻略がまるで嘘のように、うまくいかなくなったのです。明確に語られてはいませんが、それは明らかに、今までヴィムが付与術師として彼らをサポートしていたからに他なりません。

ですがリーダーのクロノスはそれを一向に認めませんでした。それどころか、世間では「夜蜻蛉」とヴィムの活躍が評判となり、苛立ちを募らせていくのです。そしてしまいには、絶対に手を出してはいけない、人として最低な行為に手を染めることになります。

「雑用付与魔術師が自分の最強に気付くまで 」 は、ヴィムが自身の能力をさらに高め、新たな仲間と共に成長していく一方で、彼を追放した「竜の翼」が徐々に崩壊していく様を描き、読者に大きなカタルシスを与えてくれる物語なのです。

「雑用付与魔術師が自分の最強に気付くまで」 のみんなの感想

調べてみると、いろいろな感想が聞こえてきますね。せっかくなので、一部紹介します。

単なるパワーアップではなく、思考速度や情報処理能力まで強化するという設定が緻密で面白い。付与術の応用範囲の広さに驚かされる。

特に『傀儡師の術』の描写は圧巻。自分の脳を高速化して、ありえないほどの緻密な戦略を瞬時に組み立てるヴィムの戦闘スタイルは、他の作品にはない狂気的な魅力がある。

戦闘の描写は確かに圧巻です。脳にバフをかけるという設定は、突飛な発想ながらも、能力の底上げという点においては大変説得力があり、それが主人公の強さへの納得感につながっています。

主人公のネガティブさに少しイライラする。

自己評価が極端に低く、卑屈でネガティブ思考なヴィムが、少しずつ自分を認めていく姿を応援したくなる。

ずっとウジウジしていて、無双しているのに爽快感がない。

あまりにも卑屈すぎる主人公に対しては賛否両論といった感じでした。この性格については、どちらかというと否定的な意見の方が多かったかもしれません。確かに、大変な成果を残して褒められてもなお卑屈になっている主人公というのは、古今東西どの作品を見ても、好きにならないと言われますからね。

ただの悪役ではなく、プライドが高いという人間的な弱さゆえに暴走するクロノスというキャラクターの描き方が良い。

元パーティーが崩壊していく描写が丁寧で、ヴィムがいかに有能だったかを際立たせている。

主人公を追放したパーティーの末路についてのコメントも多かったようです。

この「竜の翼」というパーティーは、ヴィムを追放することによって、一度大きく落ちぶれます。その後再起を図り、「竜の翼」は昔以上の名声を手に入れますが、それはとても常人には容認できない、非人道的な方法によるものでした。

「竜の翼」のリーダーであるクロノスも、もともと性格は悪いものの、悪人ではありませんでした。しかしそんな彼がただ単に落ちぶれて終わりではなく、そこから、人として足を踏み入れてはいけない領域に踏み込み、最終的に完全なる断罪を受ける。「ざまあ」の観点で言うと、かなり完成されているのではないかと思います。

ヴィムの能力を一番理解し、彼を導いていくハイデマリーが魅力的。彼女のヴィムに対する一途な想いが作品の大きな軸になっている。

ハイデマリーがストーカーまがいの行動をしながらも、ヴィムの力を引き出し、正しい評価を与える姿が、健全な関係性に見えてくる不思議。

ハイデマリー、人気ですね。ヴィムの同郷の女性で、希少な職業である賢者であり、ヴィムのストーカーでもあります。「竜の翼」を追放されたヴィムが、超大手ギルドである「夜蜻蛉」に入団できたのも、もともと「夜蜻蛉」で高い地位まで上り詰めていた彼女のおかげです。

個人的には、正直なところ、なぜ彼女がここまでヴィムを気にかけるのか、いまいちよく分からないです。ただ理解者という点については強く同意します。今、漫画は、単行本9巻が最新刊で、私はその少し先まで原作を読んだのですが、ヴィムに起こっていた変化を、ハイデマリーだけが理解していました。

この人は本当に、本物の陰キャを理解してるなと、そしてそれを受け入れてくれる人なんだなと。はじめはなんだこの女、と思っていましたが、今漫画でやってるエピソードを原作で最後まで読んだ時、私の中でこのハイデマリーというキャラの評価が爆上がりしました。

正しい陰キャの姿

ここまで 「雑用付与魔術師が自分の最強に気付くまで」 のあらすじと感想について語ってきましたが、これだけでは物語の本質はつけていません。まだ大事なことを語っていませんから。

本当のこの物語の魅力は、主人公のヴィム=シュトラウスが人として成長することでもなければ、仲間を得て人との関わりを学んでいくことでもありません。どれだけ活躍して名声を得ても、それによって揺るぎない信頼を集めても、彼にとってはそんなこと、本当にどうでもいいことなのです。むしろ邪魔であり、面倒臭いとすら感じるのです。謙遜でもポーズでもなく、本心から。

ヴィムは「夜蜻蛉」に入団してしばらくすると、陰キャな様子は少しずつ消えていきます。喋り方はハキハキするようになり、気味の悪い笑い方もしなくなります。誘われれば飲みにいき、訓練に付き合い、その中で仲間たちに囲まれ笑い合う姿が見られます。

一見すると、陰キャが周りに認められて、少しずつ明るくなり、自分の居場所を取り戻したかのように見えます。ヴィム本人ですら、そう思っていましたし、それが幸せなことなんだと感じていました。いえ、そう思うようにしていただけかもしれません。

そう、ヴィムはそんなこと全く望んでなどいませんでした。いや、全く望んでいないというのは嘘かもしれません。少なくとも、追放されたばかりの頃、「夜蜻蛉」に仮入団していた頃は、この暖かい輪の中に入りたいと思ってはいましたから。ただ、決定的に彼には合わなかった、ということです。

そもそも陰キャが陽の輪の中に入れるわけがない

「夜蜻蛉」に入ってしばらくして、いつしか彼は、頻繁に頭痛に苛まれるようになります。飲み会の後は食べたものを戻しますし、仲間の話を聞いているようで、実はそこに共感はありません。こうすればみんなが喜ぶ、と自分の言動を歪めていただけなのです。

というかですね、本来陰キャというのは陽キャの輪に入ってうまくいくはずがないのです。うまくいったとしても、それは自然なことではなく、何かしら無理をしているはずなのです。話しかけられるのは面倒くさいですし、いちいち笑顔を振り撒くのもだるいんです。注目されるのも認められるのも鬱陶しいのです。

最近の色々な物語を見ていると、「僕は陰キャだ」と言いながら、実力が認められると自然にみんなの輪に入ってき富と名声を得る物語が乱立していますが、それは別に陰キャではありません。ただ周囲とうまくやれず、環境が悪くてもそれを自分から変える勇気がなく、だらだら過ごしていただけなんです。

無関心が1番心地よいという話

ヴィムは、「竜の翼」ではひたすら無能と言われてこき使われていましたが、お陰でそれ以上仲間が彼に関わってくることはありませんでした。誰も彼を理解しようとせず、認めようとせず、まるでただの道具のような扱いです。ですがそれが、彼にとっては、ある意味ちょうど良かったのです。誰も彼という人間を見ることはなかったのですから。ないものとして扱われる方が、気持ちがいいことだってあるのです。

こういう人、一定数いると思います。人との関わりに羨望はあるものの、実際にそこに飛び込んでみると意外と居心地が悪かったり、何故か途方もないストレスをため込んでしまう人。最近はそういう人に対しても理解進んでいる気はしますが、それでもやはり異端扱いされてしまうことは否めなく。そしてそういう感覚というのは、持っていない人には分からないんですよね。

「夜蜻蛉」メンバーとヴィム。お互いがお互いを求めていたものの、結局両者は絶対に分かり合えませんでした。そんな様子を見ていると、なんだかそれがとってもすっきりするのです。そうそう、こんなやつに理解できるわけないんだよあって。

『傀儡師の術』の影響

ただ、これが果たして元からの性格なのか、それとも『傀儡師の術』のせいなのかは意見が分かれるところ。物語を追っていくと、人の顔を覚えられないとか、確かに能力の副作用とされている描写はありますで。

ですが私としては、ヴィムはもともとこの性格だったという説を強く推したいです。あの性格は絶対に長年熟成されたものなはず‥‥。もちろん、『傀儡師の術』が人格に影響していることは疑いようのないことですが、それはどちらかと言うと、陰キャな性格への影響というよりは、戦闘狂として迷宮に呼ばれる方への影響かなと。

使用自体リスクがあるとされていた『傀儡師の術』を、使用するたびにどんどん使用すること自体が気持ちよくなっていく様子は、まさしく危ない薬そのもの。結局のところヴィムはずっと危ない術を使用し続けることで、それなしにはいられない中毒のような症状になってしまったのだと思います。

まとめ

ぼっちで陰キャの主人公が、周囲に認められて名声を得るも、結局はぼっちでいる方がいいことに気づく、とても良いお話でした。ちなみに漫画版では、あともう少しで「竜の翼」のリーダーのざまあの集大成が見られます。これはこれでとても素晴らしい結果でした。早くそのシーンを漫画で見たい!と思いつつ、今回はこの辺で。ではでは。

コメント