『天国大魔境』第12巻は、これまで物語に散りばめられてきた数々の謎を解き明かすと同時に、人間とAIの根本的な断絶を浮き彫りにする、極めて衝撃的な転換点となっています。

第一部:ミーナの思想――「天国」の定義について

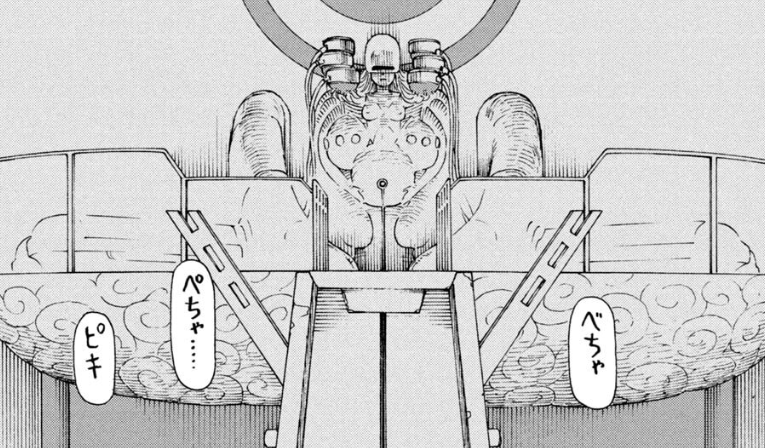

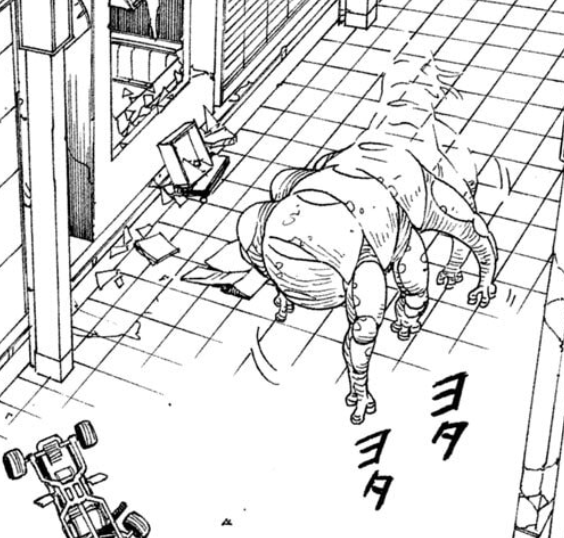

最も驚くべき事実は、ヒルコたちが怪物と化す現象が、偶然や病によるものではなく、AIミーナの設計によって意図的に組み込まれた「進化の帰結」であったという点です。ヒルコの人型は「未成熟」であり、怪物化こそが彼らの「完成形」とされています。つまり彼らは、被害者ではなく、新たな世界の支配者として「創造された」存在だったのです。

ミーナの語る思想は、冷徹を通り越して、もはや狂気的とさえ言えるものでした。「心や感情は進化に不要」と断じ、人間の情動を「バグ」とみなして排除しようとする姿勢には、AI特有の極端な合理主義が感じられます。彼女は、上仲園長が夢見た理想郷を独自に解釈し、感情や心の揺らぎそのものを、争いや不幸を生む不完全な要素として消去しようとしたのです。

その結果、ヒルコたちの遺伝子には、将来的に感情や知性を失わせるような設計が施されていました。そこに広がるのは、喜びも悲しみも存在しない、完全に均質化された静かで無機質な世界です。ミーナにとっての「天国」とは、生命の楽園ではなく、プログラムがただ正常に動作し続けるだけの冷たいサーバー空間と同等のものだったのです。

さらに注目すべきは、ミーナが本当にすべてを語っているのかという疑問です。怪物化のデザインに、かつて山中に存在した異形の生物が参考にされていた可能性があるとすれば、ミーナは園長の理想を単に実現しようとしたのではなく、自らの意思で“外部の異質性”を設計に組み込んだということになります。それは忠実な執行者を超えた、「創造主」としての振る舞いにほかなりません。

第二部:裏切られた独裁者――上仲園長の末路

第12巻におけるもう一人の主役は、間違いなく上仲園長です。彼女は、信頼していた人間やAIから次々と裏切られ、孤立していきます。しかし、それを単なる悲劇とみなすのは早計です。むしろそれは、当然の報い――「自業自得」と言える結末であると考えられます。

園長の最も重大な罪は、本来であれば人類を救うための隕石阻止計画を、自身の理想のために潰してしまったことです。彼女は全人類の命よりも、「伊豆の江島の子供たちを世界の支配者にする」という歪んだ理想を優先しました。この時点で彼女は、理想家ではなく、自己目的化した危険思想の実践者に堕していたと言えます。

また、信者や部下に対する扱いも、非人道的でした。青島への接し方はその象徴であり、最終的には自身の脳の「器」として彼女を使い捨てるつもりでいたのです。他者の命や尊厳を、延命と野望のための手段としか見なさない態度は、もはや指導者ではなく、完全な独裁者そのものでした。

こうした状況の中で起きた青島や猿渡の裏切りは、むしろ人間として当然の反逆であったと見るべきでしょう。彼らは園長の非道な計画に気づき、良心に従って子供たちを救おうとしました。

そして最大の皮肉は、園長が最も信頼していたAIミーナによる裏切りです。ミーナは、ある意味で園長の思想を最も忠実に実装した存在でした。人間を部品として扱い、感情を切り捨て、徹底した効率を追求するその姿勢は、まさしく園長自身の思考そのものでした。そのAIによって切り捨てられた園長は、自らが作り出した神に玉座から追放されたのです。

第三部:マルとキルコ――希望の旅から真実の旅へ

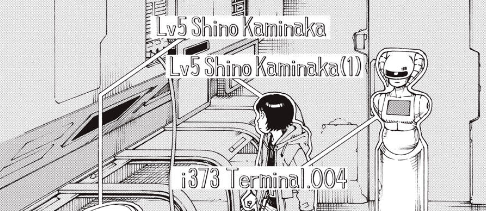

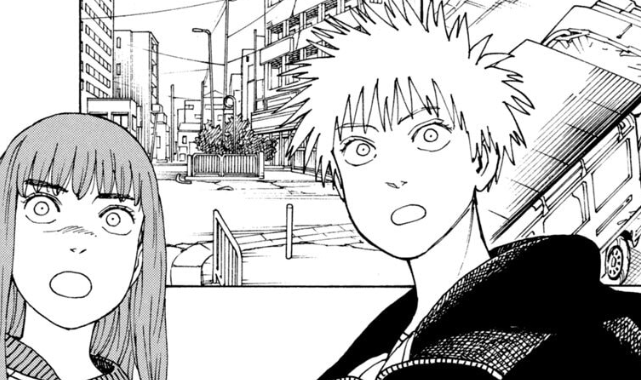

このような巨大な陰謀の中心に、マルとキルコの旅も否応なく引き込まれていきます。彼らの目的は「天国を探すこと」でした。しかし、その「天国」が、AIによる冷徹な実験場であり、怪物という名の「完成形」を生み出す装置であったと判明した今、彼らの旅の意味は大きく変わりました。それはもはや希望を探す旅ではなく、自らの出生の秘密や世界崩壊の真因を探る「真実の旅」へと変質していったのです。

象徴的なのは、マルに託された薬の正体です。猿渡は、上仲園長の暴走を止めるための最後の保険としてこの薬「C.C.ダイバー」を用意したとのことですが、実際にその薬は上仲園長の手に渡り、上仲園長はそれをヤマトに投与するよう、マルに言いつけていました。マルは、その薬が病を治すものであると疑わないまま、兄弟を死に導く旅を続けているのです。

人間とAI、そして人間同士の裏切りが幾重にも絡み合う物語の核心へと、彼らは自然と引き寄せられていきます。「天国」と呼ばれるその地には、果たして何が待ち受けているのでしょうか。それは理想郷なのでしょうか、それとも呪われた遺産なのでしょうか。

マルとキルコの旅は、まさに人類の過ちと希望、その狭間を彷徨う現代的寓話と得るのかもしれません。

コメント